Le Canada pionnier des des télécommunications du télégraphe de la radiodiffusion

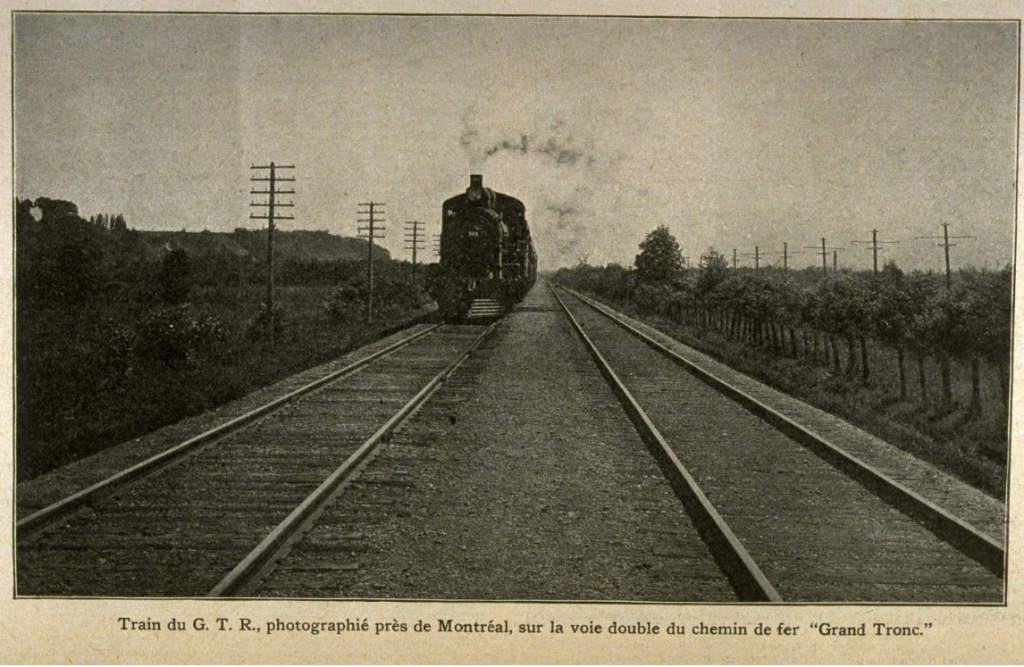

« Harold Innis développe l’idée que le Canada a adopté le chemin de fer pour surmonter les barrières géographiques, en particulier le Bouclier canadien, qui ralentissait son expansion. Cette technologie permet ainsi au jeune pays de maîtriser son espace et de s’affirmer face à son voisin du sud. Innis constate également que si le train est nécessaire pour déplacer matières premières et marchandises, il permet aussi aux hommes de voyager, favorisant ainsi les échanges sociaux et culturels entre ceux-ci, faisant de ce moyen de transport un moyen de communication à part entière. De par ses fonctions, le chemin de fer, en donnant une cohérence interne au Canada, va participer à l’unification économique, mais aussi politique et culturelle de celui-ci. »