L'industrie canadienne de la télévision

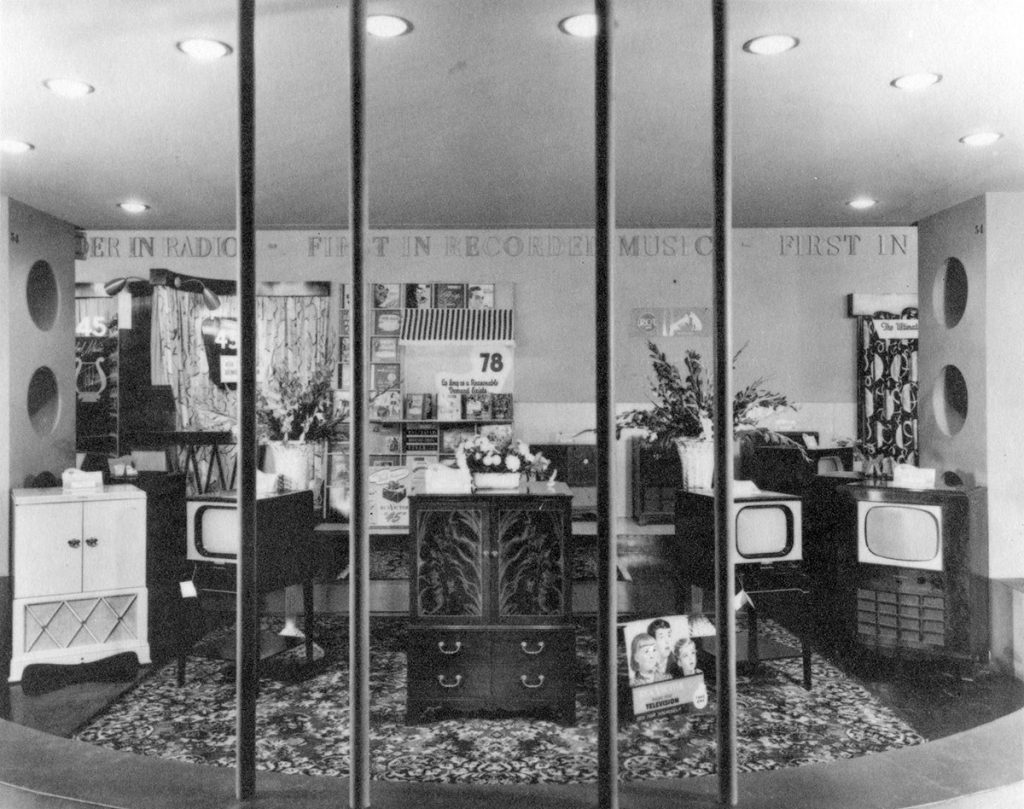

En 1948, l’industrie canadienne de fabrication de téléviseurs est officiellement lancée.

Le défi qui se pose pour le gouvernement et les industriels est double :

-

- favoriser l’adoption de ce nouveau média en encourageant l’achat de postes de télévision

- développer un réseau capable de rejoindre tous·tes les Canadien·nes

Le service public de télévision

En 1952, c’est le modèle du service public qui s’impose lors de la fondation de la télédiffusion canadienne, à Montréal (CBFT) le 6 septembre, et à Toronto (CBLT) le 8 septembre.

La Société Radio-Canada (SRC) reçoit le mandat du le gouvernement pour mettre en place un réseau de télédiffusion qui rejoindra, par ses infrastructures et ses contenus, le maximum de canadiens.

Pour étendre son réeau, la SRC compte sur une collaboration avec des exploitants de stations locales privées.

Progressivement, «l’industrie de la télévision» canadienne délaisse la fabrication des équipements, qui est délocalisée vers les États-Unis et l’Asie, pour ne désigner que la production, la distribution et la diffusion des contenus télévisuels.

« C’est le 6 septembre 1952 que le rideau s’ouvre à Montréal. Mais déjà, dans les coulisses, on s’affaire depuis 1949. Les décors sont plantés, metteurs en scène, acteurs, machinistes, etc. s’agitent. A l’entrée c’est, toutefois, loin encore d’être foule. »

La fabrication des programmes de tv

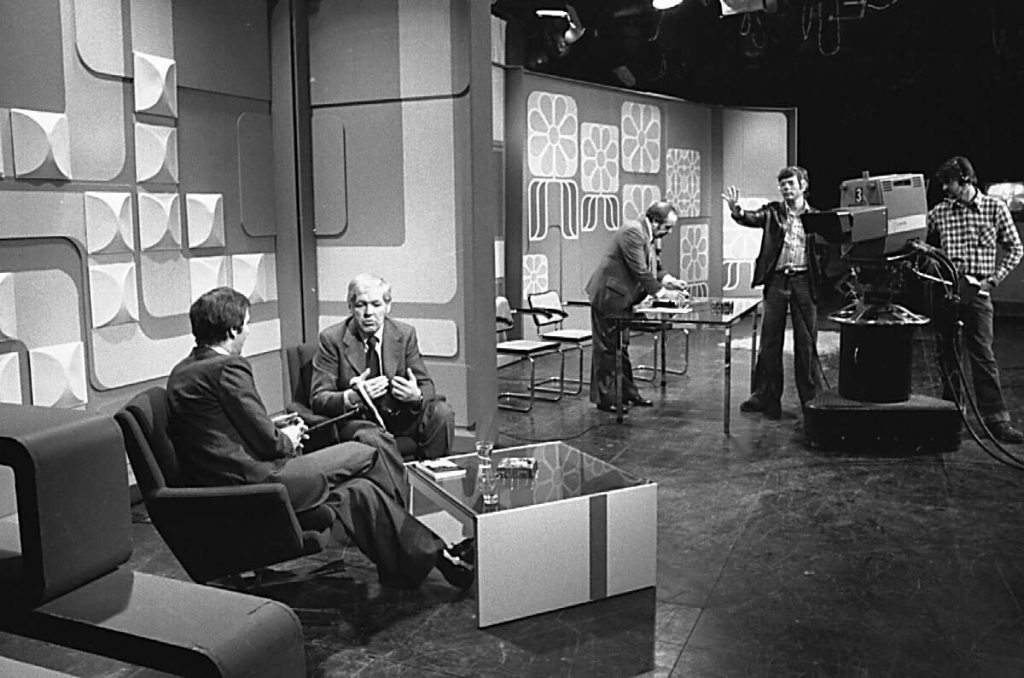

La télévision est un médium relativement lourd et coûteux qui demande d’importants équipements et des installations élaborées, mais elle est plus «légère» que le cinéma et, surtout, elle permet de rejoindre les gens à domicile avec des images en direct.

La programmation est, pour l’essentiel, définie par les grands centres (Montréal et Toronto).

La publicité et la commandite de programmes fait partie du financement de la télévision dès les débuts et est intégrée, comme à la radio, à la programmation.

De 1952 à 1961, La Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a le monopole de la «télévision publique» au Canada, mais les appels se font de plus en plus forts en faveur de la libéralisation de la télévision.

Depuis sa fondation, la SRC/CBC a un double mandat : celui d’implanter un réseau national et de diffuser une programmation originale, ainsi que celui de réglementer la radio et la télédiffusion au Canada.

En 1958, un organisme de réglementation distinct est créé afin de réguler la fin de la politique du «canal unique» : le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion.

Au fil des années 1960, les techniques de retransmission s’améliorent, devenant moins coûteuses et plus fiables. De 1960 à 1980, les technologies de diffusion se développent, permettant d’augmenter la qualité des émissions (couleur, qualité vidéo, technologies d’aiguillage et de montage, etc.) et l’accès à de nouvelles «fréquences» (satellite, câblodistribution, etc.)

En 1961, le gouvernement autorise l’entrée en onde de nouvelles stations privées. C’est la naissance de la chaîne anglophone CTV et de la première chaîne de télévision privée francophone, Télé-Métropole.

La programmation de ces chaînes se remplit assez rapidement de programmes originaux plus conviviaux que ceux proposés à la SRC, mais aussi de très nombreuses émissions américaines.

La télévision privée met également beaucoup l’accent sur le cinéma pour attiser sa popularité, intégrant rapidement des films à sa programmation principale.

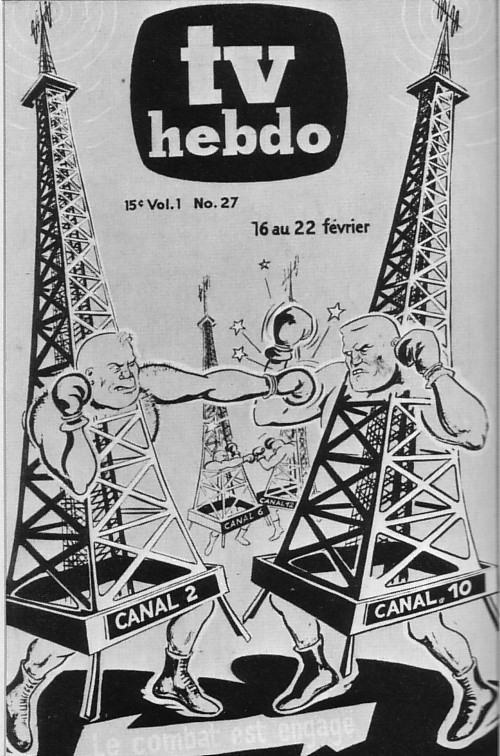

«La guerre des ondes»

La télévision des années 1960 et des années 1970 est un vaste laboratoire.

Au Québec, la Société Radio-Canada et Télé-Métropole (qui devient le réseau TVA en 1971), mènent une lutte à l’exclusivité pour accaparer l’auditoire francophone.

Dans le reste du pays, la compétition des stations américaines est difficile à contrecarrer pour les stations canadiennes tandis que les grilles de programmation reposent largement sur les contenus produits aux États-Unis, notamment les films qui attirent de vastes audiences très tôt à la télévision. Le Québec n’échappe pas à cette prédominance des contenus américains, quoiqu’avec une particularité : le doublage.

Radio-Québec : une nouvelle chaîne publique

En 1968, le gouvernement québécois crée Radio-Québec, qui vise à devenir un organisme public de radiodiffusion éducative.

Au départ, Radio-Québec n’a aucun canal et produit des émissions pour la radio et la télévision.

En 1972, Radio-Québec ouvre sa station de diffusion, sur le câble dans les grands centres urbains. Le gouvernement du Canada, par l’entremise du CRTC, autorise la station à diffuser sur les ondes UHF à partir de 1975, rendant la station accessible gratuitement partout au Québec.

« Nous ne pouvons pas courir le risque de nous voir en quelque sorte dépossédés des pouvoirs qui nous appartiennent en matière d’éducation et de culture, faute d’être en mesure de les exercer par les moyens les plus modernes et les plus efficaces. »

LE «BOSS» DES ONDES : LE CRTC

En 1968, pour réglementer et soutenir le développement de la télévision et des télécommunications au Canada, le gouvernement transforme le mandat du Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion et met en place le Conseil de la radio-télévision canadienne (CRTC, qui deviendra éventuellement le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) qui assurera un rôle d’arbitre entre les acteurs des communications canadiennes.

Parmi les nouvelles technologies des années 1970, la télédistribution par câble ou par antenne collective permet d’améliorer et d’augmenter considérablement le nombre de signaux captés par les usagers. La pression auprès du CRTC pour étendre le service se fera sentir et en 1984, le CRTC libéralise le marché de la télévision…

… avec pour effet, la création de…

Une nouvelle chaîne généraliste

La «libéralisation des ondes» et l’octroi de nouvelles licences de télédiffusion par le CRTC permet la création d’une troisième chaîne généraliste de télévision francophone : Télévision Quatre Saisons (TQS), et des premières chaînes spécialisées accessibles par câble. Ces nouveaux services de télévision (télédistribution / chaînes spécialisées) sont souvent mis en place par des entreprises qui étaient en marge des principaux réseaux, comme Vidéotron, Cogeco, ou Astral.

La télévision spécialisée

LA TÉLÉ À LA CARTE

Les nouvelles technologies d’accès à la télévision permettent de nouvelles modalités de paiement à la carte, le pay-per-view, qui permet d’accéder à des contenus à la pièce. Très prisée par les divertissements de combat (boxe, lutte), cette forme est aussi utilisée pour le cinéma.

La télé interactive

Le déploiement des technologies du câble et du satellite offre de nouveles potentialités de divertissement à domicile. En introduisant le «terminal» dans l’appareillage télévisuel, on personnalise de plus en plus l’expérience et ouvre la porte à l’interactivité.

La transformation du diffuseur public

La libéralisation du secteur télévisuel canadien est accompagnée d’un désinvestissement progressif dans les activités de Radio-Canada.

La stratégie du gouvernement est d’encourager la production indépendante en investissant (et en amenant les télédiffuseurs à investir) dans les contenus issus de maisons de productions privées.

À l’exception de la radio, des émissions d’information et de quelques émissions d’affaires publiques, la société d’État abandonne ses fonctions de production pour se consacrer exclusivement à la diffusion.

Avec des budgets moindres SRC, comme on l’appelle durant les années 1990, entre plus que jamais en compétition avec les autres télédiffuseurs pour les revenus issus de la publicité et sa programmation propose de plus en plus d’émissions populaires, de divertissement, de sport (qui sera cependant abandonné, à l’exception des jeux olympiques en 2004).

La SPÉCIALISATION du SERVICE public

Dans un contexte politique marqué par des gouvernements conservateurs, tout au long des années 1980, auquel s’ajoute la libéralisation des ondes soutenue par les technologies de télédistribution qui banalise le marché télévisuel, la gestion publique est de plus en plus remise en cause. L’idée du «service public» évolue et en 1991, le gouvernement du Canada désigne trois secteurs chargés de répondre à l’intérêt public à travers la télédiffusion :

- la télévision publique : CBC/Radio-Canada en tête, mais aussi les chaînes spécialisées qu’elle détient (ARTv, Explora) ou contribue (TV5) ; et les télédiffuseurs publics provinciaux (Télé-Québec, TVO)

- la télévision privée : comprenant les chaînes généralistes francophones (TVA, TQS) et anglophones (CTV, Global) accessibles sur l’ensemble du réseau, des chaînes provinciales ou régionales, et surtout, les chaînes spécialisées.

- la télévision communautaire : le CRTC octroie enfin des licences à des chaînes de télévision locales ou communautaires, religieuses, «multiculturelles», qui sont financées par les télédistributeurs (fournisseurs d’accès par câble ou satellite).

L'information 24 / 7

La fidèlisation des audiences

Pour fidéliser leurs téléspectateurs, les diffuseurs doivent les attirer à plusieurs moments de la journée, mais surtout lors du prime time, les heures de grande écoute en soirée (18 h à 23 h).

À TVA, après le bulletin de nouvelles, on compte sur les jeux télévisés pour attirer les audiences. À la SRC, on opte pour les télé-romans quotidiens d’une demi-heure qui ouvrent la plage horaire consacrée aux émissions dramatiques et de variétés.

Les séries lourdes

La compétition accrue entre les diffuseurs et les revenus importants de la publicité, couplé à des améliorations technologiques favorisent la production de grandes séries télévisuelles dites « lourdes », tournées à l’extérieur de studios de télévision conventionnels.

Les émissions pour ados

La multiplication de l’offre télévisuelle et la popularité des chaînes de vidéoclips conduit les diffuseurs à proposer des émissions spécifiquement pour le public des adolescents.

La télévision au XXIe siècle

La compétition entre les réseaux de télévision s’intensifie tout au long des années 1990 alors que les diffuseurs investissent massivement pour produire des émissions grand public populaires qui leur permettent d’accaparer les plus grandes parts de marché.

Les grandes tendances économiques des années 1980-90 s’imposent de plus en plus dans le secteur des télécommunications et de la télédiffusion :

libéralisation / déréglementation / privatisation / concentration / financiarisation / globalisation.

Ces tendances sont surtout le fait de grandes entreprises historiquement implantées (Bell, Rogers, notamment), des entreprises de télé-distribution qui augmentent leur rapport de pouvoir par une intégration verticale (en achetant des compagnies de production et des chaînes de télévision) et la diversification de leurs activités (en intervenant dans d’autres domaines de la communication, comme les médias écrits ou l’affichage publicitaire).

À la veille de l’an 2000, la cohabitation traditionnelle de grandes et de petites entreprises, d’entreprises familiales et de firmes détenues par des actionnaires est ébranlée par la convergence.

CONVERGENCE

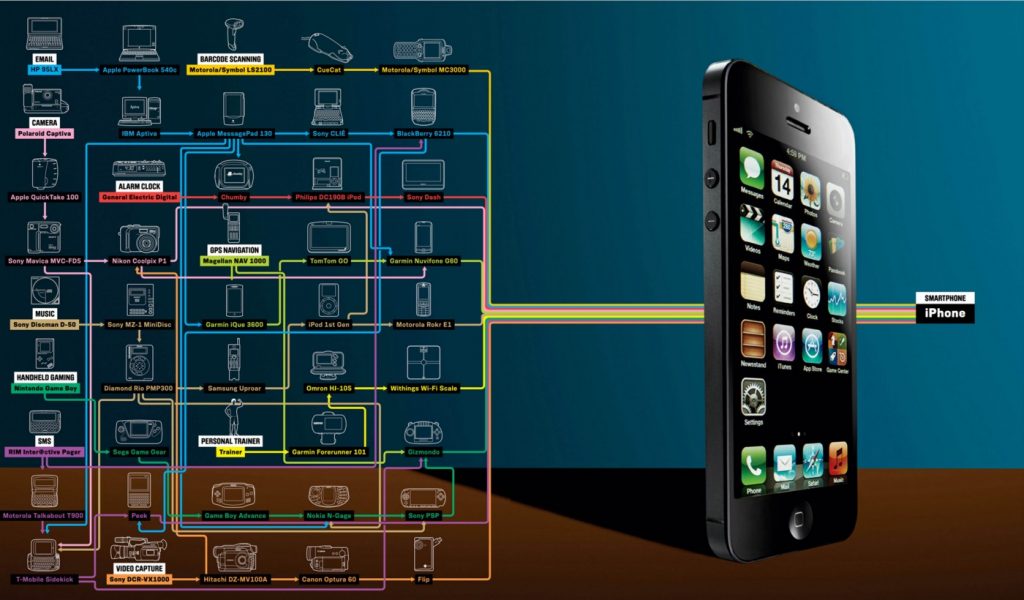

Le terme désigne un ensemble de logiques qui affectent différents domaines :

- au sens économique : phénomènes de fusions et d’acquisitions des groupes médiatiques

- en termes techniques : maturité du numérique et développement des téléphones «intelligents»

- par rapport aux différents métiers : les tâches se complexifient et se diversifient, nécessitent une maîtrise des environnements numériques

- en termes politico-réglementaires : les paramètres légaux et les cadres politiques favorisent la convergence

- en termes culturels : les activités sociales et culturelles confluent vers des plateformes monopolistiques, des pratiques de consommation indifférenciés et des contenus globalisés.

Source : Wired 2013 (Illustration: Brown Bird Design; Photo: Kenji Aoki)

Dans le secteur des «communications» comme dans d’autres secteurs industriels, les stratégies financières et industrielles dominantes au début des années 2000 reposent sur l’augmentation de la taille des groupes par :

- l’achat d’entreprises concurrentes (intégration) et la fusion pour former des grands conglomérats

- croissance des publics et des externalités

Les entreprises misent sur ces stratégies industrielles afin de :

- réaliser des économies d’échelle (concentration horizontale)

- assurer un plus grand contrôle de la filière (concentration verticale)

- accaparer une situation plus importante dans le marché (propriété croisée)

- font appels aux marchés pour augmenter leur capitalisation (émission ou échange d’actions)

- empruntent l’argent nécessaire (endettement)

- financent ces opérations à même les fonds de l’entreprise (autofinancement)

« Les domaines des télécommunications et de la radiodiffusion évoluent rapidement et convergent en un seul univers des communications. La durée des cycles d’innovation, d’adoption et d’innovation supplémentaire, concernant les services, les applications et l’infrastructure se mesure maintenant en mois plutôt qu’en années. Les organismes de réglementation du monde entier ont peine à suivre le rythme. Lorsque des intérêts nationaux aussi essentiels que l’expression culturelle et une industrie des communications valant plusieurs milliards de dollars sont en jeu, l’étude approfondie des défis et occasions d’une réponse à la fois rapide et mesurée à l’évolution technologique s’avère nécessaire. »

À partir de 1995, les entreprises de télécommunication prennent de plus en plus d’importance dans le marché de l’audiovisuel. Le développement de la câblodistribution, du satellite, de la téléphonie cellulaire et de la distribution de l’internet font converger d’importants capitaux vers ces acteurs jusqu’alors marginaux.

En 1999, avec le développement de l’internet, le CRTC prend deux décisions qui se révèleront d’une importance considérable sur l’avenir des médias :

- la première est de ne pas contraindre les «nouveaux médias» à la Loi sur la radiodiffusion ;

- la seconde est de ne pas nuire aux stratégies de concentration que demandent les grands groupes médiatiques tels que Bell, Rogers et Vidéotron.

TV DES ANNÉES 2000

Au début des années 2000, le développement de nouveaux services et la concurrence grandissante des services venus des États-Unis (YouTube, Netflix) ou de l’international (télévision par satellite, par internet, portails, etc.), la télévision cherche de vastes audiences au meilleur prix. Les grands téléromans et les séries lourdes diminuent de taille et les chaînes de télévision misent de plus en plus sur les variétés, la télé-réalité et les sports pour attirer les téléspectateurs.

Parallèlement, l’attrait de la télévision diminue pour les publicitaires, notamment en raison des enregistreurs numériques et des pratiques non linéaires de consommation télévisuelle.

Exportation

Si les chaînes d’ici entrent en compétition avec des acteurs internationaux, les productions d’ici, elles, bénéficient de nouveaux débouchés.

Depuis les années 2000, plusieurs fictions et concepts télévisuels québécois ont ainsi eu droit à une ou plusieurs nouvelles moutures à l’international.

Un gars une fille (SRC, 1997-2003), est le premier grand succès québécois adapté à l’international, dans vingt-sept pays. À sa suite, Les Invincibles (SRC, 2005-2009) et sa nouvelle version en France (Arte, 2010-2011), Les hauts et les bas de Sophie Paquin (SRC, 2006-2009), adaptée pour le Canada anglais (Sophie , CBC, 2008-2009)…

… Les Lavigueur, la vraie histoire (SRC, 2008), repris sous forme de téléfilm en Espagne (El Gordo: Una historia verdadera, Antena 3, 2010) et Fugueuse (TVA, 2018), l’une des récentes adaptations d’envergure d’une série québécoise pour la télévision française (TF1, 2021).

Adaptation de l’émission française du même nom, Tout le monde en parle, adapte au Québec un concept développé par Thierry ARdisson.

à quelques exceptions près, les émissions de télé-réalité sont toutes des adaptations locales de concepts étrangers adaptés localement

Acquisition

A l’inverse, le Québec adapte de plus en plus de formats télévisuels développés en Europe et aux États-Unis.

Dans le sillage du méga succès planétaire Big Brother, imaginé par John De Mol au milieu des années 1990, ces concepts télévisuels sont développés et négociés par des sociétés comme Banijay ou Endemol Shine (une filiale de Banijay), dans des «marchés», sortes de grands salons professionnels de la production pour écrans, comme le MIPTV ou le MIPCOM à Cannes.

Webtélé

Créées par Michel Beaudet en 2006, les Têtes à claques connaissent un grand succès sur le web au Québec ainsi qu’en France. Le concept a rapidement été décliné sur DVD, à la télévision et les personnages ont été utilisés dans des publicités au Canada et aux États-Unis.

NOUVELLES FENÊTRES DE DIFFUSION

LES ANNÉES 2010

Les fenêtres de diffusion renvoient à la segmentation de la mise en marché des oeuvres cinématographiques et télévisuelles selon le moment, le format, l’équipement, le lieu de consommation et la nature du paiement fait par le consommateur

OCCQ (2014)

La notion de «fenêtre de diffusion» n’est pas explicite. Elle est souvent couplée ou utilisée à la place des termes «fenêtres d’exploitation» ou de «fenêtre de distribution». Elle désigne généralement les «fenêtres temporelles » du cycle de vie d’un film, inscrites dans une chronologie des médias qui varie selon les pays, les régions, les types de production.

Les fenêtres de diffusion d’une œuvre cinématographique sont généralement définies dans cet ordre :

Le déploiement des productions audiovisuelles dans ces différentes fenêtres de diffusion s’est accéléré au rythme de leur multiplication : les films sont à l’affiche au cinéma moins longtemps, leur sortie en DVD, leur accessibilité sur les plateformes de VSD et leur diffusion à la télévision se sont accélérées. La séquence est également variée, certains films étant diffusés simultanément à travers plusieurs fenêtres différentes, ce qui contrarie la chronologie des médias

«Tout au long de la première décennie du 21e siècle, on supposait généralement que les «nouveaux médias» allaient tuer les «vieux médias» comme la télévision, et cette perspective était si généralisée qu’elle a occulté ce qui se passe réellement. Les médias ne meurent pas. L’écrit, les images fixes ou animées, et les complexes formés par les ensembles industriels, les pratiques des audiences, et les caractéristiques qui parviennent à définir les différents textes médiatiques persistent. Les systèmes de distribution employés pour faire circuler ces textes, cependant, évoluent avec une constance régulière et ces différents systèmes de distribution présentent différentes possibilités qui participent aux changements variés qui affectent la production et la consommation des médias.»

Chacune de ces fenêtres se construit autour de technologies spécifiques et présente une évolution technologique et structurelle, des acteurs propres et des mécanismes de compétition interne, une position et des rapports de compétition-collaboration avec les autres acteurs de la filière et de l’industrie.

Ces fenêtres présentent également des caractéristiques socio-économiques propres aux différents modèles des ICCM.

Chaque fenêtre possède ses modes de financement, de rétribution, de copie et de transfert… licites ou non…

Les fenêtres sont également liées à des pratiques d’usage spécifiques qui tendent progressivement vers l’individualisation et la personnalisation.

Les portails

Les possibilités apportées par les améliorations au réseau internet ouvrent la porte à ces changements et à de nouvelles pratiques de télévision par contournement (OTT), de vidéo à la demande (SVOD), de web-télé, etc. Parmi les nouveaux acteurs qui s’imposent dans l’écosystème médiatique, les portails sont ceux qui ont certainement le plus redéfini les pratiques de la télévision et du cinéma en un très court laps de temps.

«J’utilise le terme “portail” pour distinguer ces importants services intermédiaires qui collectent, choisissent (curate) et distribuent des programmes de télévision par internet. Les portails comme Netflix, [Amazon Prime, Disney Plus] et HBO Now sont l’équivalent internet des chaînes de télévision.»

Si la sélection de contenus est une tâche clé des chaînes de production et des portails, ces derniers se distinguent en se libérant de la tâche de «programmation» en proposant une expérience d’écoute non-linéaire.

Les portails se positionnent donc comme un nouveau modèle de «club» dont les caractéristiques principales sont d’agir comme «curateurs» d’une collection de biens symboliques accessibles moyennant l’achat d’un accès permettant de profiter de cette collection virtuellement sans limite, tout en appliquant des stratégies distinctes selon la taille ou le type de collections qu’ils visent à valoriser.

Les portails se distinguent également de la télévision conventionnelle par les caractéristiques de l’interface qui permet d’accéder aux contenus : l’expérience de l’utilisateur n’est plus «passive», mais «active» et se définit au fur et à mesure de l’utilisation.

Les fonctions centrales des portails consistent à

- effectuer un sélection de contenus en faisant l’acquisition des droits ou en créant des contenus «originaux»

- chercher à mettre en valeur ses propriétés intellectuelles afin de maximiser la valeur de budgets de contenus limités

- maintenir et améliorer la qualité de l’expérience des utilisateurs, notamment au plan technologique

Les portails produisent des contenus en suivant, règle générale, les normes de la production «traditionnelle» (contrats irréguliers liés à la création de contenus spécifiques), mais qui renversent le modèle de rémunération en accordant une rémunération ponctuelle pour la création (acquisition) initiale et moins liée à la performance.

La stratégie des portail vise à négocier afin d’obtenir le droits pour un usage illimité pour une période de temps prédéterminée. Ceci contribue à :

- limiter le potentiel de droits résiduels issus des différentes fenêtres de diffusion

- et pousser le portails à chercher un équilibre permettant d’offrir le moins de contenus possible afin de retenir le maximum d’abonnés

Les revenus des portails sont constants : ils sont liés au nombre d’abonnés plutôt qu’à la consommation de certains produits spécifiques (modèle éditorial) ou de la quantité de la consommation (modèle du compteur).

Les portails bénéficient d’économies d’échelle et d’un coût marginal pratiquement nul. Ils peuvent également proposer une plus grande variété de stratégies de tarification que ce qui est normalement proposé.

Les portails sont des organisations économiques composées d’employés visant à assurer la curation, la négociation d’ententes (licensing), l’infrastructure technique, le développement de la clientèle et les différents services afférents.

Les portails ouvrent la porte à de nouveaux emplois «créatifs» :

- des analystes de donnée qui interprètent les comportement des abonnés pour orienter les stratégies de développement / acquisitions

- des informaticiens qui améliorent les algorithmes de recommandation, l’interface d’utilisation (ux), les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques du portail

- des équipes de développement et d’acquisition internationales

- des «talents» créatifs externes qui produisent des contenus

De manière générale, les stratégies des portails reposent sur

- le groupement de biens en collections

- la recherche d’exclusivités

- l’intégration verticale

Finalement, les portails peuvent proposer des stratégies différentes selon qu’ils visent un marché généraliste ou de niche, et leurs stratégies varieront selon qu’elles possèdent ou non la propriété intellectuelle des œuvres ou non… un peu comme la télévision quoi…

Les grands défis des petits (et grands) écrans

Face au foisonnement des services, les consommateurs sont souvent morcelés, les contenus s’individualisent à l’extrême et on sent que l’on perd de références télévisuelles communes entre les différentes générations, les différentes couches ou catégories sociales.

Devant les défis actuels, deux grands types d’enjeux se posent :

Comment assurer la survie des industries et, de manière générale, du service public canadien ?

Comment soutenir, promouvoir et assurer la plus vaste diffusion des contenus produits par des Canadien·nes, des Québécois·es ?

CC (BY-NC-ND) | 2020-2024 – Philippe-Antoine Lupien | UQAM