«Le bien culturel, parce qu’il constitue un bien d’information et un bien symbolique porteur de sens, possède un ensemble de caractéristiques qui le distinguent des biens matériels typiques de la révolution industrielle et qui font en sorte que les préceptes de l’économie néoclassique standard s’appliquent fort mal à sa situation. »

Université du Québec à Montréal | École des médias

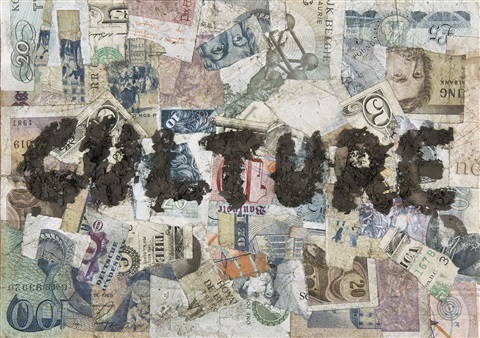

Money (art) in culture (Jean Fabre, 1980)

Les relations particulières entre économie et culture

Les notions d’art et de culture ont souvent été opposées et de diverses manières aux enjeux de l’économie. Il est vrai que les objets d’art ou les traditions, les chansons ou les performances artistiques ne sont pas des biens comme les autres…

… or, aujourd’hui, il n’est plus rare que l’on traite la culture surtout par ses caractéristiques économiques : entrées en salle, cotes d’écoute, revenus de billetterie, nombre de «vues» monnayables, etc. L’incompatibilité n’est plus tout à fait aussi forte qu’elle ne l’a déjà été…

Pourtant, l’art, la culture, et l’information ne sont pas des branches de l’économie comme les autres.

L’art et la culture ne font pas partie des préoccupations des économistes classiques. D’abord, ce ne sont pas des domaines qui génèrent beaucoup d’activité économique, de profits, avant le milieu du vingtième siècle. Si certaines personnes s’enrichissent par leur œuvre, on considère que les métiers de la création sont des activités beaucoup trop incertaines imprévisible pour en faire l’objet de l’étude économique. Les œuvres, les biens symboliques, présenteraient des particularités par rapport aux autres biens de consommation courants.

« Pour Adam Smith ou David Ricardo, la dépense pour les arts relève de l’activité de loisirs, et ne saurait contribuer à la richesse de la nation. Smith voit la culture comme le domaine par essence du travail non productif: “Leur ouvrage à tous [les travailleurs non productifs], tel que la déclamation de l’acteur, le débit de l’orateur ou les accords du musicien, s’évanouit au moment même où il est produit” (livre II, chap. 3).

Il souligne toutefois le caractère particulier du travail artistique qui nécessite des investissements longs et coûteux ; ainsi écrira t-il : “L’éducation est encore bien plus longue et bien plus dispendieuse dans les arts qui exigent une grande habileté […]. La rétribution pécuniaire des peintres, des sculpteurs, des gens de loi et des médecins doit donc être beaucoup plus forte” (livre I, chap. 10, section 1). La rémunération de l’artiste reflète le coût de l’investissement que son travail a exigé. […]

Plus tard, Alfred Marshall reconnaît: “La loi qui fait que plus on écoute de la musique, plus le goût pour celle-ci augmente”; il ouvre la voie à l’analyse des consommations artistiques qui constituent une exception à la théorie de la décroissance de l’utilité marginale. Le bien-fondé d’une approche économique de la culture est négligé par John Maynard Keynes, qui pourtant n’hésite pas à prendre le contrepied des méthodes qui pouvaient prévaloir en son temps. […]

Sans que se dessine encore à proprement parler une analyse économique du secteur culturel, on voit progressivement émerger les concepts qui forment le socle de l’économie de la culture : effets externes, investissements longs, spécificité de la rémunération incluant un fort degré d’incertitude, utilité marginale croissante, importance de l’aide publique ou privée. »

Au tournant du XXe siècle, l’art et la culture, tout comme la presse écrite, sont de plus en plus intégrés à la sphère marchande.

Aux disciplines classiques des arts (architecture, sculpture, peinture, musique, poésie) s’ajoutent de nouvelles pratiques et de nouveaux médiums de création (photographie, cinéma, bande dessinée) et de diffusion (disque, radio, télévision) qui impliquent de plus en plus un travail de création organisé de manière industrielle : division des tâches, besoins en capitaux, etc.

Une disparité s’établit alors entre les marchés culturels d’oeuvres uniques et les marchés de biens culturels industrialisés.

La marchandisation des biens culturels

La marchandisation se réfère au processus de transformation des objets et services en marchandises, c’est-à-dire en produits ayant à la fois une valeur d’usage et une valeur d’échange et donc soumis aux lois du marché.

Marchés d'œuvres uniques

La valeur monétaire d’une œuvre unique, non reproductible (ou volontairement non reproduite) – ou dans certains cas de l’original ou d’une copie rare d’une œuvre reproductible (manuscrit, maquette, etc.) – s’établit généralement par les principes de la loi de l’offre et de la demande. En dehors de toute valeur esthétique ou sentimentale, la valeur d’échange, dans le marché de l’art, n’a pratiquement aucune corrélation avec la valeur d’usage d’une œuvre, pas plus qu’avec la valeur du travail accompli. Voir l’exemple ci-contre.

Comedian Maurizio Cattelan (2019)

Cette oeuvre d’art éphémère, présentée dans le cadre du Art Basel de Miami Beach, a été vendue en trois exemplaires pour la somme de 120 000 US$ chaque, avant d’être décrochée du mur et mangée dans une performance par l’artiste David Datuna intitulée Hungry Artist. La copie originale de l’oeuvre (i.e. le certificat d’authenticité et les diagrames d’instructions pour l’installation) a été offerte au Solomon R. Guggenheim Museum de New York

L'industrialisation des biens culturels

L’industrialisation réfère au processus de production, de reproduction et d’échange d’objets et de services soumis aux règles de la marchandisation et impliquant

- un investissement significatif aux fins de la valorisation du capital ;

- l’application de méthodes de production industrielles, plus ou moins mécanisées (technique) et plus ou moins systématisées (management) ;

- la division du travail, caractérisée notamment par la séparation entre le producteur et son produit, entre les tâches de création et d’exécution.

marché des biens culturels industrialisés

Les œuvres destinées à la reproduction en de multiples copies se caractérisent par un investissement, souvent risqué, à des fins de valorisation du capital investi. La production et la reproduction de ces œuvres est mécanisée à plusieurs niveaux, et la création s’inscrit dans des processus industriels qui impliquent diverses formes de division du travail. C’est ce qu’on comprend généralement sous l’expression industrialisation de la culture, ou industrie(s) culturelle(s).

caractéristiques des biens culturels industrialisés

Selon Marc Ménard (2004)

1.

Importance du travail de création

Tout bien symbolique, toute oeuvre artistique, tout produit culturel implique un certain travail de création.

Le processus de création échappe encore largement à la mécanisation.

C’est un processus aléatoire qui résiste à la systématisation et au contrôle, malgré l’adoption de modèles de division du travail et de mécanismes d’encadrement du travail créatif.

2.

Chaque œuvre est un prototype

Les biens culturels sont tous des prototypes : chaque création est unique et on peut difficilement les substituer les unes aux autres.

Ce caractère confère une grande importance au créateur ou à la créatrice, ou à la figure qui représente l’originalité de la création (auteur, réalisateur, artiste principal, etc.).

Comme pour tout prototype, cependant, on n’est jamais tout à fait certain de son efficacité, de sa réception, de son potentiel réel…

3.

Renouvellement rapide / court cycle de vie

Parce que la culture est un incessant processus de redéfinition du sens, le marché de la culture exige un renouvellement constant et rapide des produits culturels.

La quantité de biens culturels produits est multipliée à chaque jour et l’offre de nouveaux produits est renouvelée sans cesse.

Cela contribue à accélérer l’obsolescence de plus en plus rapide d’une grande partie de ces biens, ce qui contribue à diminuer la durée du cycle de vie de l’ensemble des biens créés.

Le succès est rare mais peut être considérable dans des marchés où « le gagnant rafle tout ».

4.

non exclusivité et non rivalité des biens culturels

Non exclusivité : l’acte de consommation ne détruit pas l’oeuvre et et n’empêche pas les autres de consommer le même bien culturel.

Non rivalité : la consommation d’un bien culturel ne «comble» pas nos désirs et ne nous empêche pas de consommer d’autres biens culturels, au contraire.

La consommation culturelle est plus une question d’accès et de partage que d’appropriation matérielle. Dans une large part, ce sont des biens immatériels dont la mise à disposition se fait selon des formes variées qui représentent autant de rapports différents du contenu au support.

5.

Demande variable et imprévisible

Les biens culturels sont des biens d’expérience et le producteur, comme le consommateur, ignore tout de la valeur du produit avant qu’il n’ait été consommé. La demande est variable et imprévisible, et il ne faut parfois pas grand chose pour passer du succès au flop…

Pour les producteurs, chaque lancement de produit est un risque.

6.

Reproductibilité particulière

Les coûts fixes de la production, permettant de produire la copie originale, sont généralement assez importants, et l’essentiel des dépenses de production a lieu avant la sortie du produit.

Par contre, le coût de la reproduction, le coût marginal, est généralement bas. On parle de rendements d’échelle croissants, puisque la marge de rentabilité de chaque copie supplémentaire produite augmente progressivement selon le nombre de copies vendues.

7.

Industries du support et du contenu

Les biens produits par les industries culturelles nécessitent à la fois un support et un contenu.

La notion d’industries culturelles désigne principalement celles du contenu: la production et distribution des livres, des journaux, de la musique, de films, d’émissions de radio ou de télévision, de logiciels, etc.

Les industries de support (la fabrication de caméras, de téléviseurs, d’enceintes audio, etc.) sont comme les autres industries de fabrication de biens de consommation.

L’évolution des industries de support et de contenus sont interreliées et interdépendantes.

8.

un marché de travail atypique

Les emplois et le marché de l’emploi en culture présentent des particularités par rapport aux autres secteurs industriels.

Règle générale, les artistes reçoivent une rémunération en fonction du succès de leur production, sous forme de redevances, et variable en fonction de leurs précédents succès et de la taille du marché rejoint.

Autour du travail principal de création gravitent d’autres types d’artisans et de travailleurs très spécialisés (production, technique, costumes, personnel des salles, etc.), qui reçoivent généralement un salaire en fonction des heures travaillées ou des services rendus.

En grande partie, les artistes, comme les artisans de la culture et des médias, agissent à titre de travailleurs autonomes – ou tout comme – et leurs revenus dépendent de contrats, de subventions et de ventes imprévisibles et non récurrentes.

Enfin, le travail de création et les métiers qui l’entourent ne sont pas des jobs comme les autres, et, pour un grand nombre de raisons on peut dire que there’s no business like showbusiness…

En somme, pour un capitaliste, la production industrielle de biens culturels implique des investissements très risqués. D’autant plus que les biens culturels ou symboliques sont souvent des biens non-exclusifs, dont la diffusion et la reproduction (donc la rareté) peuvent être difficiles à contrôler, à monnayer.

Les acteurs des industries culturelles, y compris ici les acteurs des médias, développeront différentes stratégies de contrôle et de régulation pour réduire l’incertitude, minimiser les risques et créer de la rareté.

stratégies pour contrer l'incertitude

Selon Nicholas Garnham (1990)

créer de la rareté

Les biens culturels, les idées, les informations, sont des biens non-rivaux et non-exclusifs et pour les valoriser, il faut trouver un moyen d’en contrôler la diffusion et la distribution.

Les industries culturelles génèrent de la rareté en contrôlant les droits de reproduction des œuvres et en contrôlant les conditions de valorisation de leurs propriétés intellectuelles.

Contrôler l’accès

Les industries contrôlent l’accès aux œuvres en jouant avec les modalité leur production et de leur diffusion : calendriers de diffusion, contrôle de la distribution, de l’accès aux réseaux et aux services, etc.

Elles établissent aussi des chemins balisés d’accès aux «contenus» en plaçant différentes barrières entre les produits et les consommateurs.

Produire de l’obsolescence

L’obsolescence programmée n’est pas que l’affaire des objets technologiques et de consommation courante, mais aussi des informations, des émissions de télévision, des films, qui sont sans cesse renouvelés par de nouvelles informations, de nouvelles émissions, etc. imposant un certain régime de la nouveauté constante.

Marchandiser les audiences

Les industriels de la culture ont rapidement compris le potentiel publicitaire de leurs productions : on ne vend pas que des biens culturels à des auditoires, mais aussi ces mêmes auditoires à des annonceurs qui cherchent à les rejoindre.

La marchandisation des audiences, c’est le modèle classique des médias qui cherchent à vendre à des annonceurs le «temps de cerveau disponible» des auditoires.

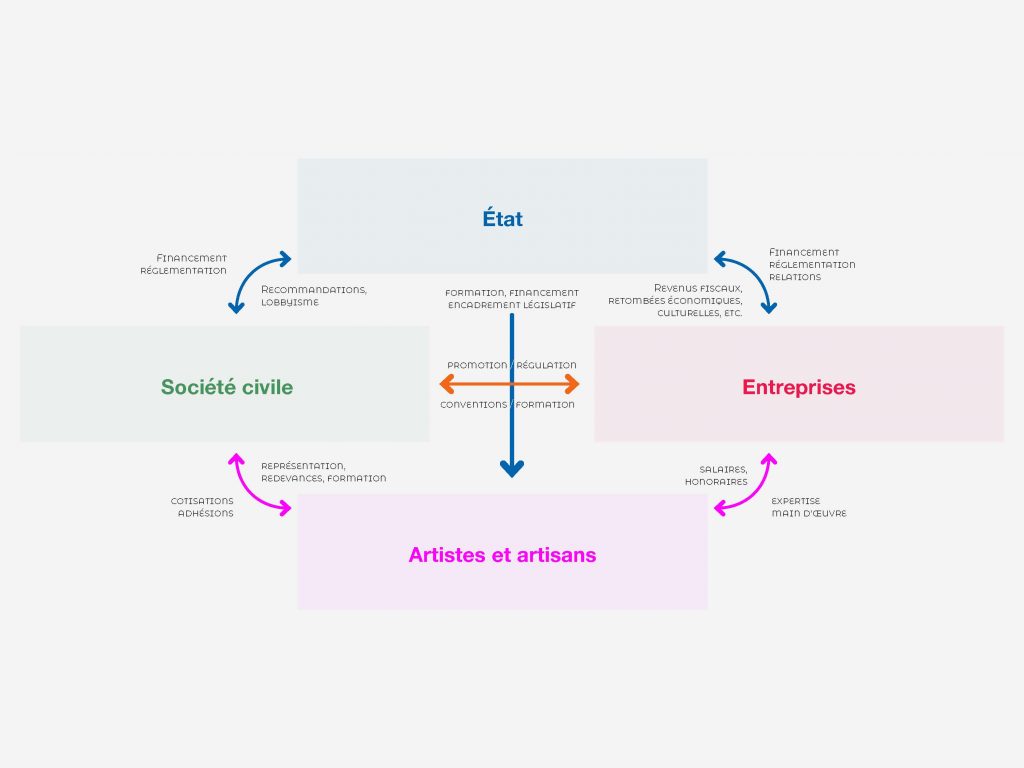

socialiser les moyens de production

L’État assure un filet de sécurité face à l’incertitude par son intervention qui, sous la forme de subventions ou de réglementation, apporte une certaine stabilité aux entreprises des différents secteurs culturels et médiatiques.

L’État a également été sollicité dans la recherche et le développement, voire le déploiement d’infrastructures permettant aux entreprises culturelles de diminuer le risque.

De l'industrie culturelle...

« L’expression “industrie culturelle” a été forgée par Adorno et Horkheimer (1947; 1974) face aux menaces appréhendées de l’application des techniques de reproduction industrielle à la création et à la diffusion massive des oeuvres culturelles. […]

Il ne faut pas perdre de vue le contexte d’origine de l’expression. En 1947, Adorno et Horkheimer procèdent à l’analyse critique de la standardisation du contenu et de la prédominance de la recherche de l’effet qui résultent de l’application des techniques de reproduction industrielle à la création culturelle. […]

Immédiatement Après-Guerre, Adorno constate que le cinéma constitue l’un des rares secteurs de la production culturelle où l’investissement capitalistique et la division du travail ont atteint une forme avancée. Plusieurs autres secteurs se caractérisaient encore par la production de type artisanal, où l’individualisation de l’oeuvre conservait encore toute son importance.

Le concept d’industrie culturelle prend donc forme dans ce contexte d’émergence des médias de diffusion massive dans une tentative d’analyse critique de la standardisation du contenu et de la recherche de l’effet qui se situent, selon les théoriciens de l’École de Francfort, aux antipodes de ce qu’est fondamentalement l’oeuvre d’art.

Pour eux, l’application des méthodes industrielles au champ de la culture aboutirait à la mort de l’art. »

... aux industries culturelles

« Si ce courant de pensée compte encore des adeptes, l’expression industries culturelles, dont l’usage s’est généralisé au cours des années 70 et 80, n’évoque plus nécessairement une telle perspective catastrophiste. Après tout, malgré le développement fulgurant des industries culturelles depuis le dernier quart du XIXe siècle, on peut difficilement soutenir qu’il s’est accompagné d’une extinction de l’activité créatrice dans les différents secteurs de pratiques artistiques. Tout au contraire, les remises en question des conventions et des canons de la création artistique n’ont jamais été aussi fréquentes que depuis la fin du XIXe siècle et de nouveaux langages, de nouvelles règles d’expression ont foisonné, comme jamais auparavant dans l’histoire, depuis les débuts de la Révolution industrielle. »

démocratisation de l'accès à la culture

« Pour de nombreux produits culturels, il existe donc une dimension économique qui est essentielle à leur production, à leur diffusion et à leur consommation. Et c’est cette dimension économique, nourrie et élargie par la marchandisation et l’industrialisation, qui a largement favorisé, à partir du XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, non seulement le développement fulgurant des industries culturelles, mais aussi la démocratisation de l’accès à la culture.

C’est bien l’élargissement des marchés culturels, leur production et leur distribution de masse qui ont permis d’accroître la visibilité, la diffusion et la distribution des productions culturelles, les rendant accessibles à tous les publics plutôt qu’à une seule minorité de privilégiés.

La culture, qu’on le veuille ou non, est donc soumise aux règles fondamentales de l’économie capitaliste. D’où la nécessité de procéder à une analyse économique de la culture et des industries culturelles. »

On compte également sur l’État pour la formation culturelle artistique initiale, minimale et pour soutenir certains secteurs moins «rentables» ou moins «marchandisables», mais que l’on juge collectivement importants. Évidemment, l’intervention de l’État est différente selon les époques, les pays et les secteurs culturels concernés. Pour bien des économistes, puisqu’on considère que la culture et les idées sont, en grande partie, des biens publics, l’intervention de l’État semble justifiée et nécessaire.

« Les institutionnalistes américains s’attelleront à définir l’importance des arts dans la vie économique. Kenneth Boulding (Ecodynamics : A New Theory of Social Evolution, 1978) considère les arts comme un moyen de créer et de faire circuler l’information. John Galbraith (Economics and the Public Purpose, 1973) prévoit quant à lui que les arts sont appelés à prendre une importance économique croissante. […]

Mais ce seront surtout les travaux de William Baumol et de William Bowen sur l’économie du spectacle vivant, ceux de Gary Becker sur la consommation de biens dont le goût s’accroît au fil du temps, et ceux d’Alan Peacock et de l’école du Public Choice qui traceront les voies de la future économie de la culture. Celle-ci restera longtemps partagée entre les résultats contradictoires de ces travaux : tandis que Baumol et Bowen démontrent avec brio que l’économie culturelle est tributaire des subventions publiques, les seconds chercheront à renouer avec les paradigmes traditionnels de l’économie politique, […]

« Baumol et Bowen (1966) considèrent les arts de la scène comme faisant partie du secteur « archaïque » (sous-entendu non industrialisé), c’est-à-dire caractérisé par une hausse inéluctable des coûts et l’impossibilité de dégager des gains de productivité, au contraire du secteur dit « progressif » (sous-entendu industrialisé), où des gains de productivité peuvent être dégagés, résultat de l’innovation, des économies d’échelle dans la production et de l’accumulation du capital (c’est-à-dire la mécanisation des opérations et la substitution du travail par de l’équipement).

Or, dans le spectacle, il va sans dire, on ne peut envisager de mécanisation ; l’innovation, quoique fréquente et importante, est de nature strictement artistique et n’influence en rien la productivité ; et le coût d’une représentation ne peut être abaissé grâce à l’augmentation du nombre de représentations, de même que la durée d’un spectacle ne peut être réduite par la transformation des méthodes de production. Ces caractéristiques s’expliquent par le fait que, dans la diffusion du spectacle, la production et la consommation sont simultanées. Le travail est constitutif du produit fini et on ne saurait le remplacer sans dénaturer le produit lui-même. Les artistes ne sont pas des intermédiaires entre des matières premières et un produit achevé, pour eux le travail est une fin en soi et leur activité même constitue le bien de celui qui consomme le spectacle. »

Ménard, St-Jean et Thibault (1998)

« Les données réunies par Baumol et Bowen [1966] faisaient apparaître la position médiocre des artistes dans la hiérarchie des professions, les fortes inégalités interindividuelles dans les professions artistiques, les forts écarts des niveaux de gain entre les différentes professions artistiques et le risque élevé de chômage. Elles signalaient aussi l’un des traits originaux des professions artistiques, le recours fréquent à la pluriactivité, et la diversité des sources de revenu, au nombre desquelles figurent aussi les ressources du conjoint […] David Throbsy [1994, 1996] a modélisé le caractère paradoxal de l’offre de travail […], en retenant une distinction dichotomique. L’individu artiste doit allouer son temps entre des activités artistiques et para-artistiques, dont le contenu correspond à ses préférences, mais dont la rémunération espérée est basse (incertaine et de distribution très biaisée), d’un côté, et des activités plus routinières, peu ou pas créatives, qui lui procurent un revenu plus sûr, de l’autre. En présence d’un meilleur taux de rémunération dans l’activité la moins désirable, l’artiste diminuera son temps de travail dans celle-ci au lieu de l’augmenter, afin de consacrer un surcroît de temps à son activité la plus créative. L’arbitrage opère à partir d’une contrainte implicite de gain minimal sous laquelle l’individu s’assure de quoi allouer son temps au mélange d’activités qui constitue la meilleure combinaison de gratifications psychiques et de revenus de subsistance. »

Nécessaire l'Intervention de l'État ?

Au moment où les industries culturelles prennent leur premier essor, au tournant des années 1920, les hommes politiques commencent de plus en plus à s’intéresser à l’art et la culture. La naissance des loisirs, la distribution croissante de la presse, l’intérêt de plus en plus marqué des classes populaires pour des pratiques culturelles, qui jusqu’alors n’étaient réservées qu’aux classes aisées de la société, encourage certains politiciens à considérer que la culture, les arts, relèvent en partie de la responsabilité de l’État. La culture est également vue comme un élément fondamental de l’éducation de la nation, un excellent outil diplomatique, et un matériau idéologique idéal pour susciter patriotisme et autres sentiments de fierté nationale.

Au Québec, on retiendra la figure marquantes d’Athanase David, secrétaire de la province du Québec (1919-1936), qui mettra en place une première «politique culturelle» d’intervention de l’État, en finançant, notamment par des prix et des bourses, les arts visuels, la littérature (fiction et science), la préservation des monuments historiques, etc.

Au niveau fédéral, l’intervention de l’État en culture au Canada a notamment pour but de contrer l’influence américaine et le développement de la radio sur le modèle du service public inspire le modèle d’intervention jusqu’au début des années 1960, notamment avec le développement de la Société Radio-Canada et de l’ONF.

Athanase David

George-Émile Lapalme (2e sur la photo) en compagnie d'André Malraux (4e) et du maire de Montréal Jean Drapeau (3e) (1963)

C’est toutefois après la Guerre que l’État québécois adoptera une réelle stratégie en matière de culture, sous l’impulsion de George-Émile Lapalme, vice-premier ministre et tout premier ministre des Affaires culturelles (1961-1964), lui-même très inspiré par le travail du premier ministre des Affaires culturelles de la France (1959-1969), l’écrivain et militant André Malraux.

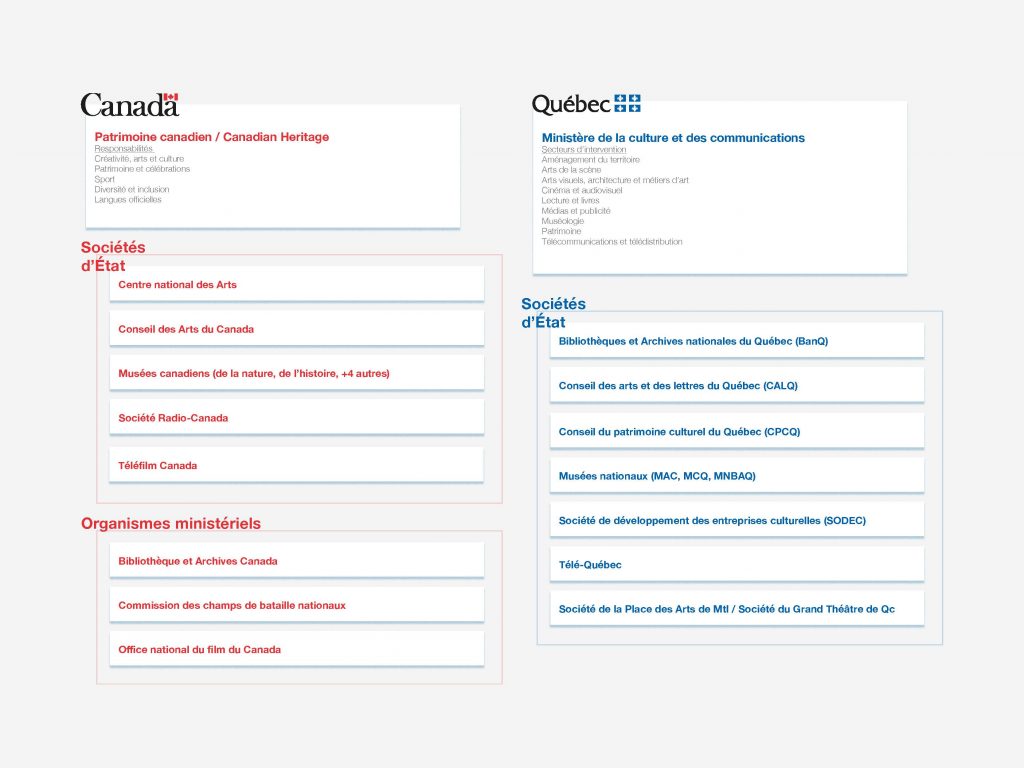

Le gouvernement du Canada a généralement adopté une approche qui combine la centralisation politique et administrative, tout en appliquant les principes du «bras de distance» (arm’s length) face aux différentes agences et services gouvernementaux en culture et en communication.

En 1996, le gouvernement fonde le ministère du Patrimoine canadien qui regroupe les différents portefeuilles ministériels consacrés aux arts et à la culture, aux parcs nationaux et sites historiques, et aux télécommunications. Depuis, le ministère se voit aussi associé aux sports, aux langues officielles, à la citoyenneté et au multiculturalisme canadien, à la diversité et à l’inclusion, etc.

Le premier-ministre du Canada, Jean Chrétien, et la ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps

modalités d’intervention de l’État

L’État intervient de manière directe ou indirecte auprès des industries culturelles :

- En se faisant le propriétaire d’institutions culturelles

- En se faisant le gardien de biens culturels d’importance

- Par l’adoption de lois et de règlements qui encadrent et régulent les marchés culturels

- En agissant comme mécène, par l’octroi de prix, de bourses, de subventions, de commandites et de publicités, ou de manière indirecte, par des crédits fiscaux

- En agissant comme un catalyseur pour la culture par ses diverses interventions publiques (éducation, tourisme, etc.)

Selon les travaux de la Commission Applebaum-Hébert (1982)

La notion de service public

Des années 1930 jusqu’à la fin des années 1970, la stratégie des gouvernements fédéral et provincial dans le domaine de la culture et des communications s’est caractérisée d’une part par une volonté d’élaborer une véritable politique nationale autonomiste et, d’autre part, par une politique de type social-démocrate axée sur la notion de service public.

- Le service public ou les entreprises d’utilité publique concernent des activités ayant rapport à l’intérêt général.

- Il appartient à l’État de déterminer ce qui est d’intérêt général et donc ce qui relève du service public ou des public utilities.

- La gestion d’un service public ou d’une entreprise d’utilité publique peut être confiée à des entreprises publiques ou à des entreprises privées,

- Les entreprises de service public doivent se conformer à des exigences de continuité du service, d’accessibilité ou d’égalité, et d’adaptabilité.

La position de l’État peut changer selon les époques et notamment selon le contexte sociohistorique.

Avec le développement des industries culturelles, l’économie culturelle prend cependant de plus en plus d’importance dans l’économie nationale, notamment grâce aux externalités positives générées par la culture et son influence sur d’autres secteurs économiques en croissance, comme celui du tourisme, mais aussi d’un ensemble d’autres services (restauration, transport, etc.), et l’investissement public sera souvent justifié par l’effet multiplicateur de l’investissement culturel, qui génèrerait des retombées économiques supérieures aux sommes investies.

Or, si l’intervention de l’État est devenue nécessaire pour les industries culturelles québécoises ou françaises, par exemple, tous ne s’accordent pas sur les justifications de cette intervention. Si la France ou la Grande Bretagne ont une approche plus interventionniste, au Canada, on adopte des stratégies mixtes en liant au modèle d’intervention public un vaste écosystème d’entreprises privées ; à l’autre bout du spectre, aux États-Unis, l’État n’intervient que très peu dans un marché libre dominé par les entreprises privées.

Les stratégies publiques et privées qui se développement entre les années 1930 et les années 1960 s’appliqueront de différentes manières dans les processus de production de biens symboliques tout au long de l’industrialisation des secteurs de la culture. Ces manières conduisent à adopter des modes de fonctionnement, des manières de procéder, bref des configurations socio-économiques qui vont évoluer au rythme de l’évolution de la technologie, des pratiques sociales, de l’économie, etc. et caractériser les opérations dans ce qu’on appellera des filières économiques.