« La première mondialisation, qui s’étend du milieu du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale, fait suite à deux siècles durant lesquels le commerce international est soit inexistant […], soit assujetti aux approches mercantilistes, dans lesquelles il est conçu comme une arme de guerre. Il s’agit de dégager un surplus commercial générateur de recettes en or qui permettent de financer des guerres. Ces guerres, à leur tour, permettent d’augmenter le surplus commercial en forçant les régions dominées à acheter les produits exportés par les puissances européennes. En somme, le commerce concrétise le lien entre le pouvoir et la richesse […] »

Université du Québec à Montréal | École des médias

Mondialisation économique et globalisation culturelle

L’idée de la «mondialisation» apparaît au début du siècle, dans l’esprit humaniste des Jeux olympiques et dans l’espoir d’éviter les grands conflits mondiaux. Mais c’est surtout au courant des années 1990, avec l’accélération des transports et des communications, des échanges économiques et des flux migratoires que le terme s’impose pour décrire les rapports qui s’établissent entre les pays du monde.

Aujourd’hui, le protectionnisme et le nationalisme semblent reprendre force en occident, alors que l’Asie acquiert une importance considérable en matière de commerce mondial, étant aussi la source de vastes phénomènes culturels.

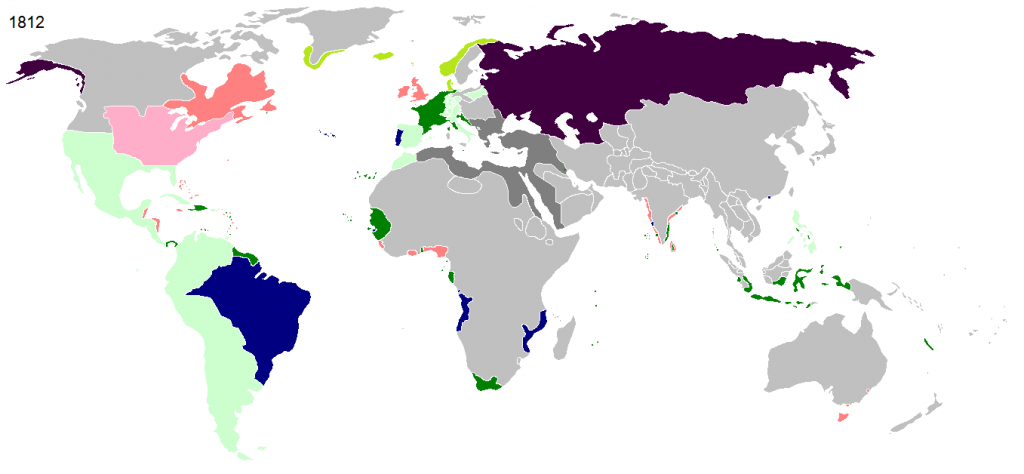

1812

Alors que le capitalisme industriel se développe rapidement en Europe occidentale et au Nord des Amériques, les Empires coloniaux prennent progressivement de l’expansion un peu partout autour du monde. Seul l’empire d’Espagne, à son apogée, périclite tranquillement. Le reste de l’Europe s’approprie progressivement d’importants territoires en Afrique et en Asie, alors que les Amériques acquièrent progressivement leurs indépendances. Le Canada est le dernier État des Amériques à devenir indépendant de sa métropole en 1929.

1898-1914

Au début du XXe siècle, le monde est à peu près entièrement partagé entre les grandes nations européennes. En Amérique, une poignée d’États demeurent liés à leur métropole ; l’Afrique est arbitrairement partagée entre les Européens, avec un net avantage aux britanniques. Après la Grande Guerre, la Société des nations est créée pour favoriser les relations diplomatiques entre les «nations» européennes et leurs emprises partout autour du monde.

1959 - 2007

Après la Seconde Guerre mondiale, les anciennes colonies acquièrent peu à peu leur indépendance de leurs métropoles. Le modèle de l’État-nation s’impose comme division géo-politique mondiale malgré que le découpage des territoires nationaux ne tiennent pas toujours compte de l’histoire et de la répartition des cultures ou des ethnies.

Le contexte de la Guerre froide fait dominer une conception du monde divisé entre nations capitalistes, bloc communiste et le tiers-monde, principalement des pays pauvres. De nouvelles institutions internationales voient le jour afin de créer des espaces de concertation juridiques et politiques. Les Jeux Olympiques, les grandes compétitions sportives comme la Coupe du monde de la FIFA et les Expositions universelles contribuent également à encourager les échanges pacifiques entre les nations.

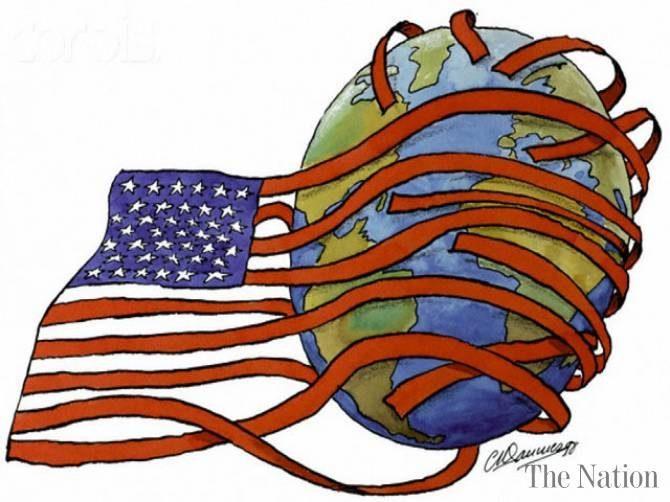

impérialisme américain

Dans les années 1960, l’influence politique, économique, militaire et culturelle des États-Unis sur le monde «libre» est telle qu’on parle d’«impérialisme américain» pour décrire le pouvoir mondial de «l’Amérique».

Pourtant, les États communistes et socialistes résistent tant bien que mal à cette influence jusqu’à la chute progressive des régimes communistes. Les années 1990 font alors place à un enthousiasme renouvelé pour la mondialisation, les États-Unis étant à l’apogée de cet impérialisme.

une terminologie

de la globalisation

internationalisation

L’internationalisation réfère aux échanges de diverses natures (économiques, politiques, culturels), entre nations et aux relations qui en résultent (pacifiques ou conflictuelles, de complémentarité ou de concurrence). (Rocher, 2001)

Mondialisation

La mondialisation évoque l’extension des relations et des échanges internationaux et transnationaux à l’échelle du monde, conséquence de la rapidité toujours croissante des transports et des communications (Rocher, 2001)

globalisation

La globalisation ferait référence à l’émergence d’un « système-monde », au-delà des relations internationales, de la mondialisation. (Rocher, 2001)

Occupe une fonction idéologique « dans la gestion symbolique de l’ordre social et productif porté par le capitalisme mondial intégré. » (Mattelart, 2000)

MONDIALISATION POLITIQUE ET JURIDIQUE

La première phase de la mondialisation est d’ordre politique et juridique avec la création d’organismes et événements supra-étatiques (ONU, Unesco, OTAN, OMS, Sommet de Davos, COP, etc.).

Parallèlement, des institutions juridiques comme des Cours internationales, ou régulatrices comme les agence de cotation, prennent de plus en plus de place dans l’arbitrage et l’application des accords et traités internationaux.

MONDIALISATION ÉCONOMIQUE

La mondialisation économique a pour principal effet de mettre en place un marché transnational d’échange de biens.

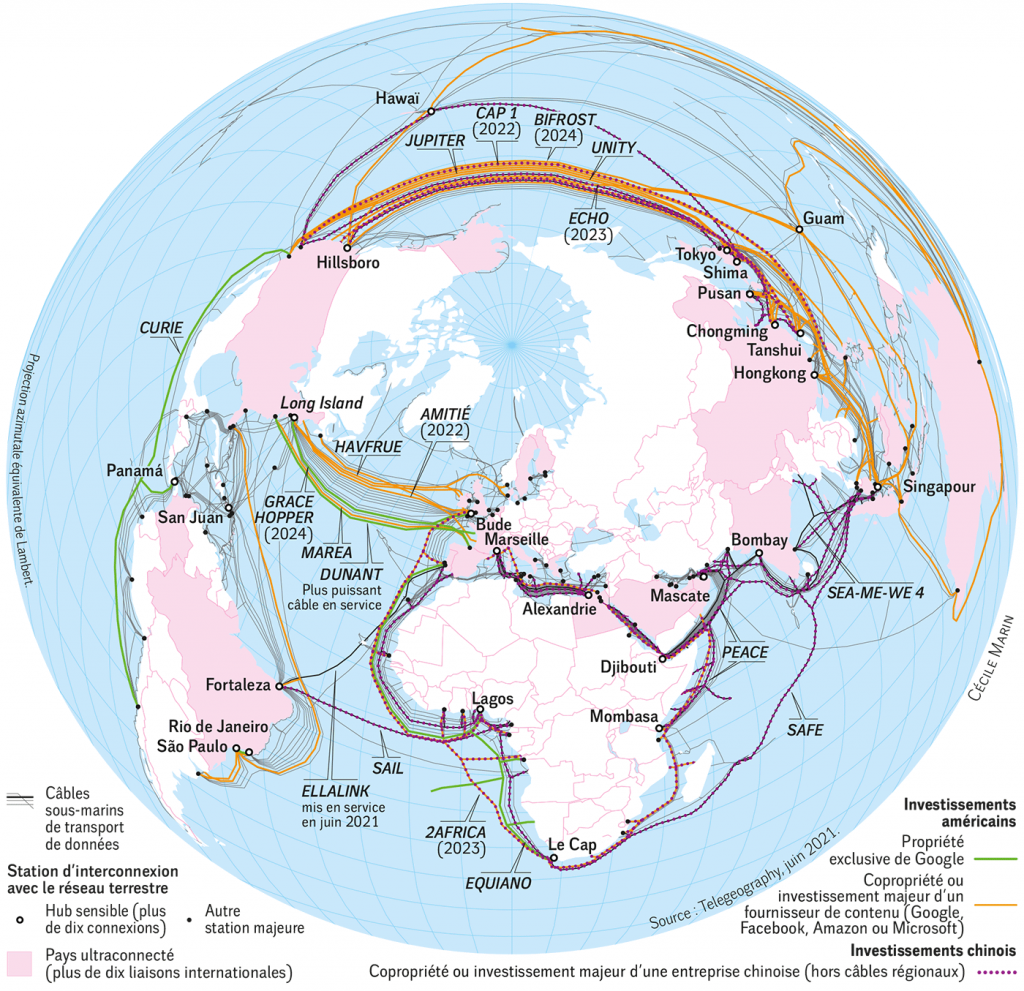

Jamais le commerce international (plus ancienne forme d’échange internationaux) n’a été aussi facilité entre les différents endroits de la planète, notamment avec l’accélération et la couverture étendue du transport et des communications.

Cette ouverture des marchés entraîne une division internationale du travail, favorisant la délocalisation des entreprises et des industries.

En permettant la circulation mondiale des capitaux (argent licite ou illicite, titres de propriété, évitement fiscal, contournement des lois), la mondialisation financière est l’une des plus récentes phases de cette mondialisation de l’économie.

MONDIALISATION CULTURELLE

La mondialisation culturelle, la globalisation, serait celle d’un système-monde du savoir et de la culture, permettant l’échange de connaissances et d’information à l’échelle mondiale.

Ce système tendrait à se développer autour de certains axes comme la place prépondérante de l’anglais dans les échanges et la domination d’une culture de l’entertainment, la marchandisation du divertissement, nourrissant une obsession de la consommation qui serait la seule chose unifiant réellement la planète.

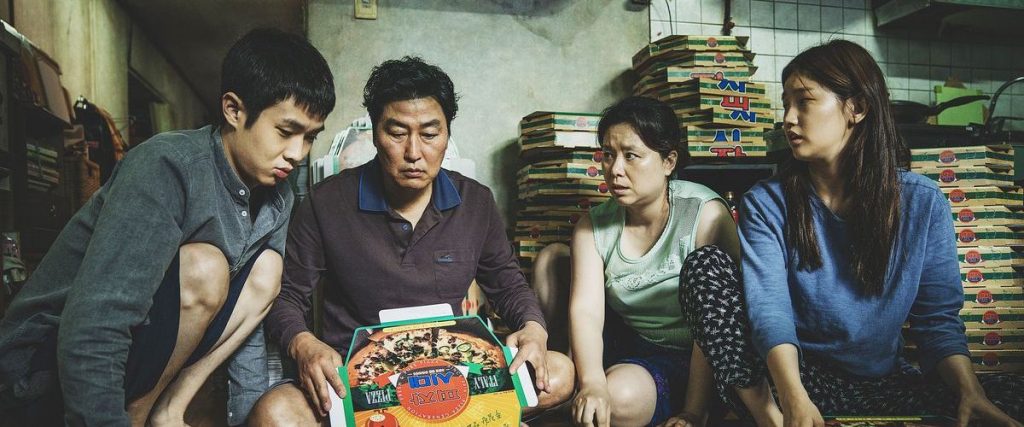

«À marché global, culture globale. Dans The Globalization of Markets […], Theodore Levitt, professeur à Harvard Business School […], livre en 1983 les prémices de ce nouvel âge qui ambitionne de chambouler toutes les frontières : les différences imputables à la diversité des cultures, des normes et des structures s’effaçant, la convergence pousse le marché vers une communauté globale. Partout sur la planète, les désirs et les comportements individuels tendent à évoluer de façon mimétique, qu’il s’agisse de boissons gazeuses, de micro-processeurs, de jeans, de pizzas, de produits de beauté, de machines à fraiser, de films ou de programmes.»

« L’idée de culture globale prend appui sur la capitalisation des références et des symboles culturels universellement reconnus. S’il y a convergence culturelle des consommateurs ou confluence des attitudes et des comportements vers un “style de vie global”, c’est parce qu’il y a eu auparavant les investissements en “éducation du consommateur” distillées au fil des années par les films et les programmes, plus spécialement ceux des États-Unis, “supporteurs naturels d’universalité. […]” Les tenants de cette conception de la globalisation notent toutefois que : “Le facteur le plus important dans l’accélération du développement d’un style de vie global unique (single global lifestyle) reste la langue anglaise, agent d’homogénéisation par excellence, qui s’est imposée comme langue universelle.” »

Les théories de la mondialisation culturelle

« Les théories de la mondialisation culturelle vont d’abord marquer une rupture majeure par le nouveau regard qu’elles portent sur le système capitaliste mondial et, partant, sur le système transnational des médias. À partir de la fin des années 1980, ce système transnational, loin d’être présenté, comme il peut l’être encore au début de cette décennie dans les travaux de l’économie politique critique, comme véhiculant des logiques d’uniformisation culturelle, va en effet être de plus en plus représenté comme engendrant de la diversité culturelle, même si c’est sous l’enseigne de la marchandisation.

[…] Au régime d’accumulation « fordiste », multinational, marqué par une production et une consommation de masse, succède, avance-t-il, un régime d’accumulation « flexible », plus global. Le système de production de ce régime d’accumulation flexible étant caractérisé comme davantage générateur d’innovations, comme capable d’épouser la segmentation des marchés ou les attentes spécifiques des consommateurs et de répondre au caractère plus éphémère des modes. »

Régimes d'accumulation du capitalisme avancé

Selon David Harvey (1989)

régime «fordiste»

Régime d’accumulation multinational marqué par une production et une consommation de masse

Ordre culturel «standardisé», commercial, qui a pour mission d’assurer la correspondance entre la production et la consommation de masse

régime «flexible»

Régime d’accumulation global, plus flexible, caractérisé comme générateur d’innovations, épouse la segmentation des marchés ou les attentes spécifiques des consommateurs, répond aux caractère éphémère des modes

Ordre culturel de l’obsolescence et de la segmentation toujours plus précise des marchés, générant de la diversité et de la fragmentation culturelle

« L’esthétique relativement stable du modernisme fordiste a cédé la place aux vertus effervescentes, instables et fugitives d’une esthétique postmoderne qui célèbre la différence, l’éphémère, le spectacle, la mode et la marchandisation des formes culturelles. »

David Harvey (1989)

Numérisation et globalisation

« Depuis une dizaine d’années nous observons la montée en puissance des technologies numériques en réseau, qui peuplent notre quotidien : sociabilité ordinaire, travail, divertissement, éducation. L’ensemble de nos activités impliquant une action communicationnelle – c’est-à-dire la quasi-totalité de notre vie sociale – est peu à peu colonisé par des dispositifs numériques. Appareils, réseaux, services en ligne deviennent les adjuvants utiles mais aussi envahissants de notre vie personnelle et professionnelle ainsi que de notre expression publique. Or ce processus a lieu dans une économie globalisée et dérégulée qui favorise la concentration extrême de ressources. On est donc loin de l’idéal tant encensé par le passé d’un média par essence démocratique, participatif et décentralisé, un idéal présent notamment dans les discours autour de l’émergence supposée d’un « Web 2.0 ».

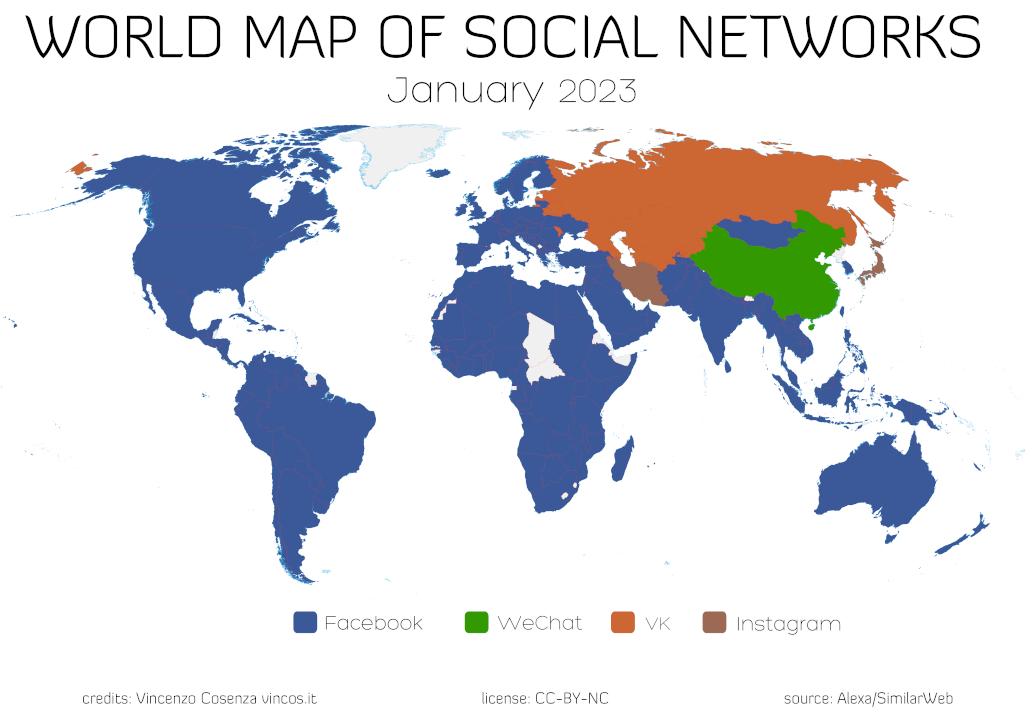

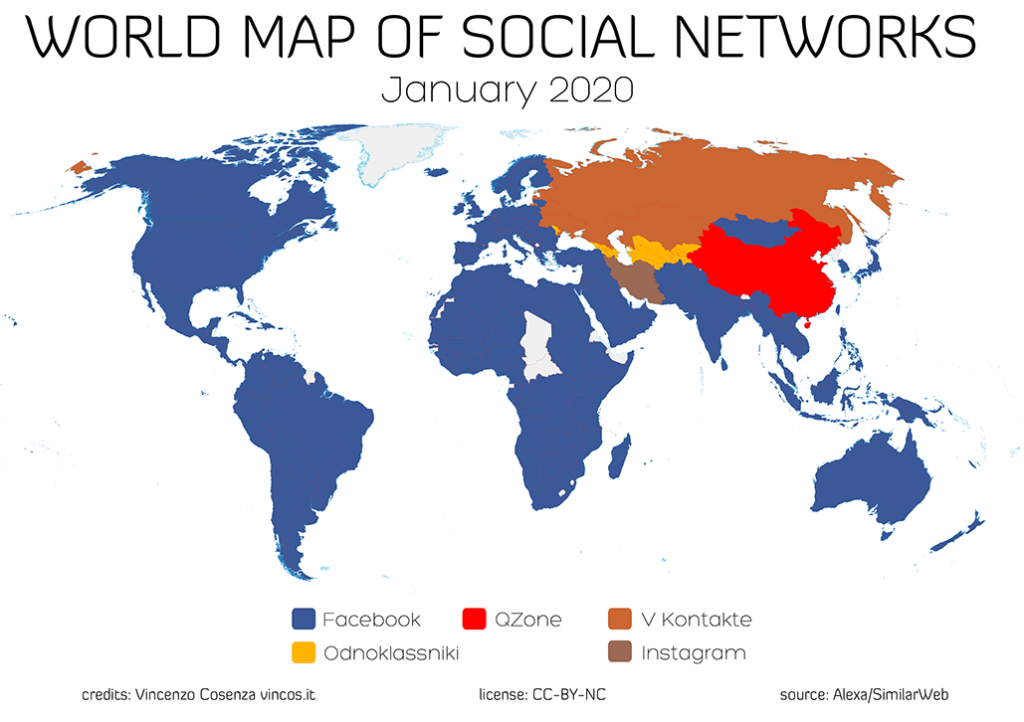

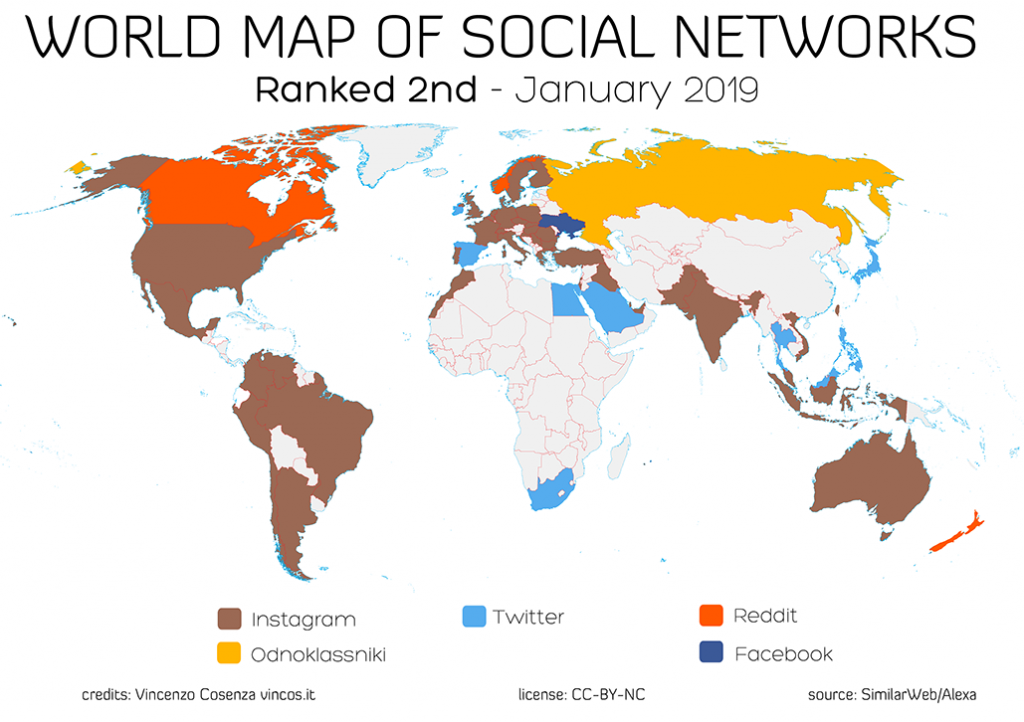

« Au contraire : au cours des dernières années, l’internet est devenu un champ de compétition acharnée entre entreprises multinationales, institutions politiques et groupes sociaux pour la distribution du pouvoir sur les canaux de communication numériques. Par conséquent, la forme actuelle de l’internet ne doit rien à [des] caractéristiques techniques supposément intrinsèques […], mais résulte des relations complexes entre acteurs dont les intérêts économiques et politiques sont à la fois puissants et antagoniques. Dans ce contexte, quelques multinationales, autrefois start-up sympathiques, sont devenues en quelques années les acteurs d’un oligopole qui régit le cœur informationnel de nos sociétés au point qu’un acronyme leur soit désormais dédié : GAFAM, constitué des premières lettres de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. »

HOLLYWOOD

148 films en 2023

L’industrie du cinéma américaine émerge au début du XXe siècle.

C’est de loin la plus importante en termes de revenus : 42G$ en 2018, dont 11,9G$ seulement proviennent des États-Unis. Une grande part de ces revenus est issue des droits d’exploitation des marques reliées aux films populaires, souvent développés dans une logique sérielle ou permettant de décliner un univers en de multiples formats (séries télévisées, jeux vidéo, dessins animés, livres, etc.) et marchandises dérivées.

Aujourd’hui, c’est une industrie très concentrée et organisée autour des grands studios de la Californie : Warner Bros, Disney, 20th Century Fox, Universal Pictures, Paramount et Sony Pictures.

BOLLYWOOD

+2000 films en 2016

Le cinéma indien émerge dans les années 1990 comme une industrie culturelle soutenue à la fois par la demande locale et internationale, en raison d’une importante disaspora.

Comme le cinéma américain, c’est une industrie qui se décline dans toutes les sphères de la production culturelle et de la marchandisation.

Le cinéma de Bollywood propose un certain genre, une esthétique spécifique misant sur l’excès spectaculaire de chorégraphies, de costumes et de musique. C’est surtout une expérience du cinéma à l’opposée des pratiques occidentales…

NOLLYWOOD

2600 films en 2020

L’industrie cinématographique nigériane émerge au début des années 1990 comme un réseau autogéré d’entreprises de production et de distribution de vidéos.

Nollywood réfère à plusieurs réseaux industriels caractérisés généralement par la langue et les ethnies qui bénéficient d’une diffusion très vaste dans les cinémas, mais aussi dans d’autres lieux publics ou privés, grâce à une large distribution en vidéocassette et dvd.

Les films constituent souvent des « bricolages » en amalgamant des styles et s’appropriant des codes culturels et cinématographiques pour les réinterpréter.

Nollywood Babylon, Ben Addelman et Samir Mallal, (ONF)

La K-POP, un nouvel impérialisme culturel ?

hallyu

On peut traduire Hallyu par vague coréenne, et ce terme est utilisé pour nommer un grand nombre de pratiques culturelles coréennes.

Initialement, il a désigné les programmes de télévision, puis les stars de la chansons pop, mais on l’applique aussi à la culture culinaire coréenne, le tourisme, le sport, la mode, etc.

«Jusqu’au milieu des années 1990, l’idée même d’exporter de la musique populaire sud-coréenne aurait semblé étrange à la plupart des Sud-Coréens. À l’exception de quelques chanteurs de trot accueillis chaleureusement au Japon et à Taïwan, ainsi que de certains artistes explicitement américanisés comme Patti Kim ou des musiciens classiques, l’industrie musicale sud-coréenne était fermement orientée vers le marché domestique, tant en production qu’en consommation. En rétrospective, c’est précisément à cette époque que des prémices de la vague coréenne ont commencé à se faire entendre dans les régions sinophones : Taïwan, Hong Kong et même la Chine continentale. Le concept même de Hallyu, qui désignait jusque-là le vent soufflant depuis la péninsule coréenne, s’est rapidement répandu en Asie de l’Est, annonçant l’avènement de la culture populaire sud-coréenne.»

« L’un des secteurs qui croît le plus rapidement que tous les autres est la K-Pop du 21e siècle, la musique pop coréenne, qui s’étend dans tous les genres musicaux, pop-dance, pop ballades, techno, rock, hip-hop, r&b, etc. D’abord gagnant en popularité en Asie de l’Est, la K-Pop a pénétré le marché japonais de la musique au tournant du 21e siècle et est rapidement passé d’un genre musical à une sous-culture adoptée par les adolescents et les jeunes adultes d’Asie de l’Est et du Sud-Est.

Actuellement, la diffusion de la K-Pop vers d’autres régions du monde, via la Vague Coréenne (Korean Wave), rejoint toutes les régions du monde. La popularité des chanteurs de K-Pop est principalement fondée sur leurs excellentes habilités vocales, leur présence scénique éblouissante et leurs impeccables performances de danse parfaitement chorégraphiées. Pourtant, même s’ils semblent confortables et charismatiques sur scène, leurs performances sont le résultat de plusieurs années de dur travail plutôt que de leur talent inné. »

«Comment expliquer la montée apparemment soudaine de la K-pop au début du XXIe siècle ? Le mythe du marché — dans ce cas, l’émergence plus ou moins spontanée d’une offre de produits désirables appelée musique populaire sud-coréenne — est loin d’être suffisant pour en rendre compte. Il est plutôt nécessaire de prendre en considération plusieurs contextes et contingences qui font de la K-pop une composante inextricablement liée à la structure même de l’économie, de la société et de la culture sud-coréennes.»

La k-pop : reflet de la transformation de l'industrie musicale

production

son >> vidéo

distribution

analogique >> numérique

consommation

albums >> chansons

contexte industriel

spécialisation >> concentration

production

hors ligne >> en ligne

distribution

fournisseurs locaux >> diffuseurs internationaux

consommation

posséder >> accéder

contexte industriel

interactions limités >> réseaux synergétiques

La K-POP : une industrie

...TRÈS CONCENTRÉE

« Dès le début des années 2000, l’industrie s’est polarisée, ne laissant que quelques grandes compagnies contrôler la presque entièreté de l’industrie musicale, laissant la production de la musique non populaire à seulement quelques artistes ou studios indépendants. À ce jour, la production de K-pop se concentre entre les mains de seulement quelques industries du divertissement, dont le « Big Three » qui représente le rapport de force le plus significatif de l’industrie musicale coréenne. Le fonctionnement de ces compagnies constitue entre autres l’une des particularités propres à l’industrie musicale coréenne. À ce compte, l’homme d’affaires, Lee Soo Man, ayant fondé SM Entertainrnent en 1995, fut l’instigateur d’une nouvelle façon de faire au sein de l’industrie musicale : la fabrication de vedettes “en laboratoire”. »

une industrie culturelle marchande...

« Le phénomène des vedettes de la K-pop n’est pas complètement étranger aux motifs qui poussent le gouvernement coréen à investir dans les industries culturelles. En effet, le succès la K-pop se définit avant tout par l’image et cette image, ce sont les idoles. Ces derniers sont engagés afin de « prêter leur image » à différentes fins promotionnelles, allant des cosmétiques, à un restaurant de pizza, passant par des voitures, vêtements de sport, filtreur d’eau, compagnie de téléphone, etc. En s’associant ainsi à des produits et services, les consommateurs de K-Pop seraient davantage influencés dans leurs habitudes d’achat, confirmant ainsi qu’être fan, c’est être également consommateur. Par ailleurs, les idoles semblent de plus en plus porter le titre de « représentant de la nation ». En effet, leurs moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe, autant positivement que négativement. »

une industrie culturelle payante

«Le rapport intitulé « Effets économiques de BTS » a été publié par l’institut de recherche Hyundai (HRI) le 18 décembre. Il indique que l’effet annuel d’induction de production du groupe de garçons est estimé à 4,14 trillions de wons (3,67 milliards USD). Il estime également que BTS génère annuellement 1,42 trillion de wons (1,26 milliard USD) en valeur ajoutée. L’institut a projeté qu’en moyenne, 796 000 étrangers ont visité la Corée du Sud chaque année pour des raisons liées à BTS depuis les débuts du groupe en 2013. Les exportations liées à BTS ont totalisé 1,12 milliard USD (1,26 trillion de wons), dont 233,98 millions USD (264,28 milliards de wons) en vêtements et accessoires, 426,64 millions USD (481,89 milliards de wons) en produits cosmétiques et 456,49 millions USD (515,61 milliards de wons) en produits alimentaires, sur la même période. En résumé, BTS est estimé être responsable de 7,6 % des 10,4 millions de touristes étrangers ayant visité le pays l’année dernière et de 1,7 % des exportations de consommation de l’an dernier.»

Pourquoi la

k-pop

préfère les groupes?

Les raisons qui incitent l’industrie de la K-Pop à privilégier les groupes aux artistes solo reposent sur deux facteurs :

La domination des agences de talents qui encadnrent les artistes

La recherche de profit prime sur les questions artistiques

Parmi de nombreux avantages, la formation de groupes permet de

Réduire les coûts de la formation

Éviter l’embauche et la formation de chanteurs ou danseurs de soutien

Permettre d’accroître les externalités (un membre peut jouer dans une série télévisée pendant qu’un autre assiste à une réunion de fans)

Cibler des publics spécifiques selon les caractéristiques des membres (langues parlées, apparence, etc.).

des idoles préfabriquées...

« Le procédé est simple : suite à une distribution de sondages auprès de jeunes adolescentes pour déceler ce qu’elles désiraient chez leurs idoles et leur musique, de nombreuses séries d’auditions seront conduites par une compagnie afin de déceler des candidats qui, d’abord, possèdent certaines habiletés à chanter et danser et, surtout, présentent l’apparence physique recherchée. Par la suite, ces individus sont engagés, par le biais d’un contrat à long terme. L’entreprise voit à les loger- dans des dortoirs très modestes et partagés avec leurs collègues aspirants-vedettes – et à leur fournir une formation rigoureuse de plusieurs années où ils devront apprendre le chant, la danse, le théâtre, une ou deux langues, savoir se conduire en public, apprendre à répondre en entrevue, etc. La grande majorité d’entre eux devront également se soumettre à de multiples procédures de chirurgie esthétique, suivre des diètes très strictes, des routines d’entraînements et des sessions de danse afin d’accéder à un physique parfait selon les critères de beauté… »

(mais à quel prix ?)

« Legions of young South Koreans train for years, often starting in their early teens, honing their singing skills and dance moves in hopes of impressing “star management” agencies who deem them good enough to debut their first song. Even after they make the cut to become K-pop idols, their star status rarely lasts long, as younger stars with cuter looks and fancier dance moves replace them. K-pop stars in their late 20s are already considered old, and these fading idols often try to carve out new roles in acting or as solo singers or talk-show regulars — a difficult transition that is often not successful. »

« “Their fall can be as sudden and as dramatic as their rise to the height of fame,” and all at a young age, Mr. Lee added. “Theirs is a profession especially vulnerable to psychological distress — they are scrutinized on social media around the clock, and fake news about their private lives is spread instantly.” [...] In 2017, Sulli, a former member of the South Korean girl group f(x), attended a memorial for another K-pop star, Kim Jong-hyun, 27, who had killed himself after leaving a note that said he was consumed by depression.

Sulli, 25, took her own life last month after she bitterly complained about misogynistic internet trolls, especially after she joined a feminist campaign that advocated not wearing bras. »

... aux idoles synthétiques

« […] l’agence de K-pop SM Entertainment est en fait en train de préparer en grande pompe le lancement d’un tout nouveau groupe de musique, le premier exclusivement composé de membres féminins depuis la création des superstars Red Velvet en 2014. Originalité de l’initiative : les chanteuses, réunies sous le patronyme d’æspa, seront rejointes par des membres entièrement créées numériquement. Plus exactement par leurs propres « équivalents » sous forme d’androïdes. […]

Lors du Forum mondial de l’industrie culturelle, qui s’est tenu au mois d’octobre à Séoul, le fondateur de la société Lee Soo-man promettait qu’æspa mettrait en scène « le début du futur du divertissement » : « Le groupe est tout ce dont j’ai rêvé, car il projette un univers futuriste centré sur les célébrités et les avatars, transcendant les frontières entre les mondes réel et virtuel », s’enthousiasmait-il alors.»

Le vivier de talents s’étend non seulement aux artistes, mais également aux acteurs en coulisses. Compte tenu de l’inclination de la Corée du Sud pour les études à l’étranger — avec la valorisation des diplômes prestigieux, souvent étrangers —, le pays compte une surabondance de personnes formées dans des domaines tels que la composition musicale, la chorégraphie, la scénographie et bien d’autres aspects essentiels à une industrie de la musique populaire viable. De plus, la pratique commerciale sud-coréenne est orientée vers l’exportation, mais elle importe et externalise également volontiers, cherchant les meilleurs talents à l’étranger. En outre, la Corée du Sud bénéficie d’une diaspora importante.

Outil de SOFT POWER

Soft power : ensemble de mesures douces permettant à une entité politique (pays, nation, communauté, etc.) de coopter du soutien extérieur (culture, sport, diplomatie, échanges, etc)

Hard power : ensemble de mesures fortes permettant à une entité politique d’imposer son pouvoir de coercition sur des ensembles géographiques ou des groupes définis (pouvoir militaire, pouvoir économique).

Différents objectifs du soft power :

1 • Améliorer la sécurité extérieure en projetant des images positives et attractives d’un pays ;

2 • Mobiliser le soutien d’autres nations dans l’établissement de politiques étrangères et sécuritaires ;

3 • Pour orienter (manipuler) la façon de penser des populations pays étrangers ;

4 • Maintenir l’unité au sein d’une communauté ou d’une communauté de pays ;

5 • Augmenter la popularité des dirigeants ou des politiques d’un pays.

un soft power qui bouscule le politique

«Les autorités chinoises ont clairement indiqué qu’elles désapprouvent la représentation des hommes dans la K-pop et craignent son influence croissante dans le pays. Le développement de la culture pop chinoise au cours de la dernière décennie suit, à certains égards, la formule esthétique du divertissement sud-coréen : les chaînes de télévision chinoises créent leurs propres versions des émissions de variétés coréennes populaires, et de jeunes artistes chinois affluent à Séoul dans l’espoir de signer avec un label sud-coréen.»

une voix diplomatique

«Ce mois-ci, le groupe de K-pop BTS a reçu le prix James A. Van Fleet décerné par la Korea Society, en reconnaissance de son rôle dans le développement des relations amicales entre la Corée du Sud et les États-Unis. À première vue, il s’agissait d’un événement inoffensif axé sur la diplomatie. Mais le leader du groupe, Kim Nam-joon, mieux connu sous le nom de RM, a fait un commentaire sur les tragédies de la guerre de Corée, déclarant : “Nous devons toujours nous souvenir de l’histoire de la douleur partagée par les deux nations, et des sacrifices de nombreux hommes et femmes.”

Cela a immédiatement déclenché la paranoïa de la machine de propagande chinoise, qui a bizarrement interprété cette remarque comme une insulte parce qu’elle ne mentionnait pas les vies chinoises perdues pendant la guerre. Les médias d’État ont inondé Weibo, WeChat et Twitter de désinformation et ont attisé les sentiments nationalistes chinois tout en dénonçant BTS, poussant des marques comme FILA et Samsung à retirer les images du groupe de leurs sites chinois.

Cependant, alors que la poussière retombe après cette querelle, il est de plus en plus évident que la Chine s’est attaquée à un adversaire qu’elle ne peut pas vaincre.»

Au coeur de l'industrie: les fans

No One Fights QAnon Like the Global Army of K-Pop Superfans

«Les fans de K-pop en sont un exemple. La culture du stan tire son nom du personnage principal d’une vieille chanson d’Eminem, qui parle d’un fan obsessionnel au comportement psychotique. Souvent, être un stan consiste à gonfler les vues des nouveaux clips musicaux sur YouTube ou à voter en masse pour un groupe, parfois au point de faire planter le site web sollicitant les votes pour une récompense. Mais parfois, cela peut franchir la ligne et se transformer en harcèlement collectif envers les ennemis perçus de la célébrité adorée. Dans ces cas, les cibles peuvent avoir l’impression d’être trollées par un groupe comme QAnon – demandez à quiconque s’est attiré les foudres des Beyhive ou des Swifties et a survécu pour en parler en ligne.»

Les fans: des travailleurs?

«Le travail des fans de K-pop se caractérise principalement par un travail immatériel généralement non rémunéré, souvent réalisé à travers des activités de prosumer (producteur-consommateur). Lazzarato (1996) définit le travail immatériel comme “le travail qui produit le contenu informationnel et culturel de la marchandise” (p. 133). Ce concept englobe le travail utilisant des compétences en informatique et communication, ainsi que celui qui façonne les goûts et normes culturels et artistiques, souvent non reconnus comme un travail (Lazzarato, 1996).

[…] Le travail des fans de K-pop est immatériel, car il produit en continu des produits immatériels liés à la K-pop et contribue à maintenir la popularité des idols.

Terranova (2000) définit le “travail gratuit” comme le moment où la consommation éclairée de la culture se transforme en activités productives, à la fois agréablement adoptées et souvent honteusement exploitées (p. 37). Sur Internet, les utilisateurs produisent spontanément des affects et de la culture avec une passion et un plaisir intrinsèques, sans qualification, tandis que leur production est exploitée par les plateformes en ligne (Terranova, 2000). Dans le cadre du travail des fans, le plaisir des fans et l’exploitation par l’industrie coexistent (Stanfill & Condis, 2014).

Milner (2009) affirme que les fans travaillent pour le contenu plutôt que pour l’entreprise. Cependant, comme cette dernière détient les droits de propriété intellectuelle et créative de ces contenus, elle bénéficie inévitablement de ce travail des fans sans aucune obligation de réciprocité.»